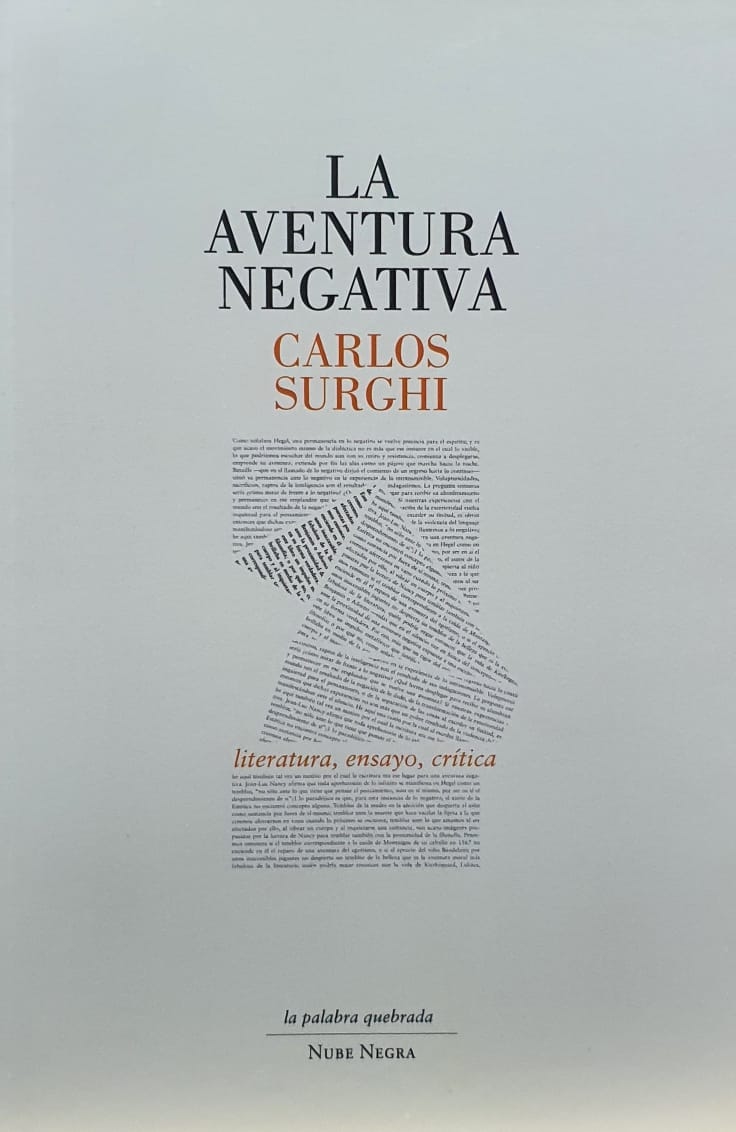

La editorial rosarina Nube negra publicó La aventura negativa, de Carlos Surghi, libro que en 2019 fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes en la categoría ensayo. En esta entrevista, Soledad Boero conversa con el autor, quien expone en qué sentido la negatividad puede ser un modo de lectura, un punto de reunión para pensar la singularidad que aún sobrevive en la escritura.

La editorial rosarina Nube negra publicó La aventura negativa, de Carlos Surghi, libro que en 2019 fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes en la categoría ensayo. En esta entrevista, Soledad Boero conversa con el autor, quien expone en qué sentido la negatividad puede ser un modo de lectura, un punto de reunión para pensar la singularidad que aún sobrevive en la escritura.

De un libro a otro (Abisinia Exibar, Los nombres del fantasma, La experiencia imposible, Batallas secretas, Orientaciones invisibles) Carlos Surghi ha ido construyendo una forma de leer que no solo piensa los objetos de su interés, sino también la forma en que la escritura se acerca a ellos. Desde la poesía del Neobarroco, hasta el estilo de Maurice Blanchot; pasando por lo que hay de fantasmático en la tradición occidental como forma de nombrar la experiencia de un ausente -Ovidio, Shakespeare, Dickens, Proust, Borges, Hughes- sus ensayos traman una constelación de autores que irrumpe como el paisaje de aquello siempre indiviso, siempre evasivo, que la literatura deja como huella al momento de comenzar a hablar de nuevo. En La aventura negativa una vez más su estilo se hace presente para pensar en este caso cómo en lo difuso de toda figura borrosa, en la imagen faltante de todo discurso, el ensayo, esa forma que disuelve toda forma, encuentra la palabra capaz de permanecer frente a lo negativo. Entre Baudelaire y Barthes, entre Montaigne y Adorno, o en la reciente crítica literaria argentina, este libro construye una tradición que una y otra vez hace de la literatura, la filosofía y la vida su excusa permanente.

- Comencemos por el título, no sólo porque señala un comienzo sino porque condensa en su composición una clave de lectura que recorre los ensayos del libro. En el prólogo hacés referencia a ese hermoso texto de Jean Luc Nancy sobre Hegel (Hegel. La inquietud de lo negativo) que destaca que “el sí-mismo es en sí negatividad”, un estar fuera de sí “en estado de exposición y lanzado hacia lo otro”. ¿Cómo fuiste construyendo esa idea de “aventura”?

-Hay algo extraño en la palabra aventura, por momentos uno podría pensar que se trata de aquello que se emprende sin mucho condicionamiento previo, y que tal vez, lo que acontece en ella, le acontece solo a uno, en lo privativo y singular de la experiencia, y también, por qué no, en el orden secreto que tienen las cosas en la relación sujeto-objeto. Pero a la vez, esa palabra permite pensar que uno se aventura en las cosas, porque todo en el mundo se resiste, y porque las cosas son una presencia tan negativa que buscamos el acontecimiento, queremos ser digno de él -como señala Deleuze citando a los estoicos. Hegel señalaba también que la permanencia en lo negativo era la potencia del espíritu. Esto nos llevaría a ver cierta afinidad entre aventura y potencia, nos llevaría a que todo pensamiento es aventurarse en lo extraño, aquello que incomoda pero que es constitutivo. Y es que una aventura que reúne a Montaigne y Blanchot, a Baudelaire y Barthes tiene seguramente algo de novela de formación. Aunque pensar es también una distracción que lo sustrae a uno del tedio, la displicencia, la adecuación que siempre se nos pide. Me gusta ver así el origen del libro porque habilita también saber que hay un recorrido trazado y una predisposición a la errancia, factor fundamental a la hora de practicar el ensayo como camino metódicamente ametódico.

El título apareció tiempo después de que algunos textos ya estuvieran escritos, tal vez cuando fui entreviendo que en ellos pensaba lo mismo, pero a la luz de lo que varía, de lo que se extraña de una forma a otra. Evidentemente hay una tradición que uno quiere visitar, en la que uno se aventura, en la que uno piensa y que, indefectiblemente, con el tiempo se impone, lo cual no quiere decir que sea la totalidad de sí, la figura en el tapiz oculta en alguien que ya tiene más de cuarenta años; en todo caso lo contrario, toda aventura dura el tiempo que se escribe sobre ella, y eso es lo importante; eso hace que la aventura sea posible como experiencia feliz en el lenguaje. La negatividad es un poco esa disposición a aventurarse; sin ella todo sería una reiteración insoportable, aun cuando en lo monótono reine lo diverso si se sabe leer y escuchar la singularidad de esa música llamada monodia, fastidio, melancolía -como decía el poeta Alberto Girri.

El título apareció tiempo después de que algunos textos ya estuvieran escritos, tal vez cuando fui entreviendo que en ellos pensaba lo mismo, pero a la luz de lo que varía, de lo que se extraña de una forma a otra. Evidentemente hay una tradición que uno quiere visitar, en la que uno se aventura, en la que uno piensa y que, indefectiblemente, con el tiempo se impone, lo cual no quiere decir que sea la totalidad de sí, la figura en el tapiz oculta en alguien que ya tiene más de cuarenta años; en todo caso lo contrario, toda aventura dura el tiempo que se escribe sobre ella, y eso es lo importante; eso hace que la aventura sea posible como experiencia feliz en el lenguaje. La negatividad es un poco esa disposición a aventurarse; sin ella todo sería una reiteración insoportable, aun cuando en lo monótono reine lo diverso si se sabe leer y escuchar la singularidad de esa música llamada monodia, fastidio, melancolía -como decía el poeta Alberto Girri.

- En ese sentido ¿cómo fue seleccionar a determinados autores (Lukács, Baudelaire, Benjamin) para desplegar o tensar ese hilo conductor que entrelaza filosofía, pensamiento, vida?

-Me gusta pensar la idea de “determinados autores” no como un todo textual, ni tampoco como algo reducible a una serie de hechos biográficos; tal vez lo que me interesa es una combinatoria entre ambos, la siempre rentable “nebulosa biográfica” que señala Barthes en sus últimos cursos. De ahí que determinados autores me interesen más como experiencias negativas que como nombres en una lista reducible a futuras bibliografías. Por caso los primeros años de Lukács; esa juventud que no se define, que se ve a sí misma como orgánica antes que sistemática, queriendo pensar una forma que es el ensayo y a la vez queriendo sentir los pormenores de una experiencia que es la inadecuación entre teoría y práctica, entre filosofía y vida. De hecho, esos años me resultaron por demás atractivos, imbuidos de un vitalismo admirable, pues son fundamentales para todo lo que vendrá; los registros llevados en un diario, que va de 1910 a 1911, dan cuenta de que muchos de los ensayos de ese primer Lukács están pensados y escritos en la angustia que le produce saber que toda abstracción, toda forma, se escinde de la vida para llegar a ser lo que es. Lo singular es que esa escisión era experimentada como una falta de autenticidad, como una vacilación productiva. Y aunque hoy parezca imposible de plantear, uno podría preguntarse ¿acaso toda teoría no es el origen y la continuidad de una vacilación? Y así tal vez, la singularidad de Lukács vino después, no por sus filiaciones políticas, sino por ese olvido que quiso imponer a sus primeros años, en cierto sentido un intento -fallido por suerte- de subordinar la vida a la filosofía, de borrar al sujeto tras la cortina de hierro de la política.

En el caso de Baudelaire siempre me interesó su obsesión por el presente; ya sea a través de la atención que brindaba a la moda y así los problemas económicos que esto le acarreó -deudas, administradores de su herencia, pobreza, un sastre que quería cobrar su trabajo; y cómo ello puede leerse en su poesía o en sus ensayos, tal vez como impulsos de escritura, como la desnuda irrupción de lo nuevo para escándalo de todos. Es más, tal era esa obsesión por el presente que en sus ensayos sobre los Salones de pintura de París llegó a preguntarse quién sería el Winckelmann del futuro que interrogue los dibujos de un biombo japonés destinado a la recámara de una dama o una prostituta, sabiendo ya que lo vulgar es un modo de estilizar la vida. Pero hay dos escenas muy importantes, el descubrimiento de la fascinación en un juguete de la infancia, junto a la moral de la belleza que así llega; y el desmoronamiento -metafórico y literal- en una iglesia de Bélgica, en sus últimos años cuando ya la afasia y la hemiplejía le hicieran perder el habla. Lo interesante es que amar el presente no es necesariamente una forma de entenderlo, el presente es nuestra negatividad más inmediata; al menos en Baudelaire así fueron sus últimos años. Tal vez por eso la intensidad con que vivió ese presente fue también la clave de lectura con la que leyó la modernidad, la cual, desde ya, es un proyecto clausurado, como la limitación misma que trae la desmesura -no hay que olvidar que Baudelaire no fue solo un excelente poeta si no también un crítico de arte, un animador nocturno, un conferencista sin público, un hijo terrible, un amante denodado y sobre todo un decadente.

En Benjamin siempre me interesó la soledad desde la que escribía. Soledad que antes que con el presente tiene que ver con el futuro, con esa misteriosa sentencia que el poeta William Carlos Williams señalara al decir “escribo para una inteligencia potencial”. Y eso resume un poco la reunión de algunos nombres en el libro bajo la forma de pregunta metódica; ¿quiénes son los otros en la soledad de la propia escritura?, ¿por qué continuamos leyéndolos?, ¿acaso no ha llegado la inteligencia potencial que los haga únicos cuando ya uno debería llamarse a silencio?, ¿o acaso leemos solo restos, fragmentos de una vida que fue llevada hacia la pulsión del lenguaje, la cual a veces adquiere esa extraña forma de la literatura o la filosofía?

- Carlos Correas, sobre quien hiciste una tesis de doctorado, y que para ambos ha sido un autor relevante, se preguntaba “cómo volver contable la vida”, cómo con “la singular experiencia de la propia existencia” hacer literatura, o en un punto más extremo, cómo con la experiencia de la experiencia, que podría ser inexperiencia, sostener un discurso. La pregunta entonces sería, ¿cómo se delinea a partir de las obras de Kierkegaard, Montaigne o Bataille las diferentes inflexiones que adquiere la noción de experiencia?

-Habría que señalar que toda experiencia es tan radical que a veces su única función, el único camino por el cual acercarse a ella, es la expulsión de quien pretende reducirla a querer contar algo. Por eso “la experiencia de la experiencia” -como bien mencionas en relación con Carlos Correas- es también una forma suprema de lo negativo; de algún modo da cuenta de lo que hemos perdido haciendo que dicha pérdida sea lo último que tenemos, y a ello nos aferramos, ya que en verdad la inexperiencia es nuestra experiencia.

Pero ahí está la literatura, como algo ya casi extinto o en vía de extinguirse, que puede abismar la experiencia. Me refiero a cuando la literatura misma se vuelve experiencia -no del narrar o contar- sino más bien del simple hecho de negar cualquier cosa que se oriente en contra de ella. Por ejemplo, en la novela argentina la experiencia ha sido reemplazada por el horizonte moral de contar una historia, de revivir un género, o del éxito que trae tener cientos de lectores. Por lo cual triunfan los novelistas que, al escribir ni remotamente avizoran la posibilidad de dejar de hacerlo; y es que justamente dejar de escribir es el horizonte de toda escritura; dejar de escribir es hacer del escribir de otro modo algo constante. Por suerte el mal se las ingenia y triunfa en todas partes; y aquí y allá proliferan diarios, autobiografías, la siempre soberana poesía-editada-en-pequeñas-editoriales que cuenta lo que hay que contar: un modo de nombrar lo real que comienza en el lenguaje y ahí termina, y, por lo tanto, tiene la distracción de un relámpago.

Por eso la experiencia es también un modo de inteligencia en extinción. Cuando Montaigne inventa la forma de sus Ensayos lo hace en procura de registrar justamente todo lo que escapa al registro de su tiempo; sus hábitos, sus manías, su cambiante aspecto; resulta que todo puede contarse luego del episodio de la caída de su caballo, el cual le significó la conquista de la ligereza, el alivio tormentoso del escéptico, tal vez el surgimiento de lo que yo denomino inteligencia literaria, algo poco práctico, no muy aplicable a todo y hasta a veces un verdadero obstáculo en el día a día. Pues inteligente es aquel que no pude hacer nada, que todo lo arruina, que ante todo pide licencia extraordinaria porque solo puede escribir; y es que escribir es permanecer en lo negativo; en vez de orientarse hacia la síntesis se ama la infinita complicación. Y en esto es interesante el caso de Kierkegaard. Cuando suspende su compromiso, en realidad está inventando un campo de batalla para su literatura, la que se propagará en seudónimos, libros correspondientes a diversos estadios de la formación de un sujeto, y que traerá consigo la condena de la iglesia de Dinamarca y la burla de los habitantes de Copenhague.

Uno podría pensar entonces que la experiencia de la literatura es una forma de inteligencia aplicable al distanciamiento del mundo; lo cual es cierto, pues el mundo como tal ya existe, lo que no existe es “la singular experiencia de la propia existencia”, a la que hay que inventarle la inexperiencia que nos hace únicos; y entonces tal vez más que de inflexiones la experiencia conste de episodios, de momentos de voluptuosidad que sean capaces de sacarnos de lo discontinuo, como quería Bataille.

- Parecería que uno de los temas centrales que atraviesa la crítica cultural y literaria es la articulación sinuosa entre arte y vida, o escritura y vida. A lo largo de la historia de la filosofía y de la literatura es un vínculo que siempre ha exigido nuevas modulaciones, nuevas coordenadas para abordar experiencias sociohistóricas particulares. Cómo decía un filósofo, ¿estamos antes nuevas palabras o nuevos oídos?

-Tal vez estemos ante un exceso de vida que pocos oídos puedan escuchar; y entonces no hay ni nuevas palabras ni nuevos oídos; a lo sumo nos queda la música de lo cotidiano que se ha singularizado. Pero el entramado arte y vida ya en los románticos encontró su origen; es más, los surrealistas lo retomaron y lo llevaron hasta el extremo de la invención. Lo que habría que destacar es que, en un determinado momento, no podría precisar cuándo, se sacó de encima la demanda de grandilocuencia, la exigencia de gravedad. Por ejemplo, Blanchot señala que el diario de un escritor es el lugar en el cual un sujeto se recoge de la experiencia que la escritura de “la obra” le demanda, por lo cual, sabe que el registro de ese espacio le permite la licencia de lo banal, lo más vulgar, el extremo de lo simple. Yo diría que ahí lo que gana protagonismo es la escritura; ya no importa sobre qué escribir, escribir se ha vuelto el tema central, escribir es la felicidad de lo leve. Por supuesto que hay diarios en los cuales pensar es una cosa seria, pero desconfiaría de ellos, la pose ocultaría la inmadurez de la vida que es el primer momento de conciencia respecto a la forma -como señalaba Gombrowicz. Por tanto, el exceso de vida, que no es más que una pulsión orientada hacia la búsqueda de su forma, es lo que la relación arte y vida debería preservar. Al fin y al cabo, eso es lo que hace que hoy en día registros de lo íntimo se vuelvan tan visibles aun en su extrañeza: diarios de todo tipo de experiencias, autobiografías corridas del sujeto de enunciación, o biografías que transgreden ciertas exigencias del género.

- La vida, el bios, no deja de ser entonces un enigma y un exceso que, en cada gesto particular, va encontrando otros pliegues. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son esos matices que te resultan más interesantes en relación con ciertas escenas que narrás en torno a las torsiones y aperturas de la fórmula escritura/vida?

-Tal vez esos matices que le permiten a uno leer que al final el estilo es la vida, pero no tanto en el sentido performativo que hoy en día puede tener este último término sobrepuesto al primero; sino más bien en el sentido de un registro de escritura que se vuelve identificable, que soporta el paso del tiempo, la adaptación a los contextos y hasta la traducción misma de la lengua por el simple hecho de que la materialidad del discurso se ve transgredida por la pulsión egotista de la invención de sí y de todo lo que rodea a ese sujeto. Algo así como la corta o larga vida del estilo que podemos leer en unos cuantos nombres que a su vez permiten leer una versión del mundo.

-Tal vez esos matices que le permiten a uno leer que al final el estilo es la vida, pero no tanto en el sentido performativo que hoy en día puede tener este último término sobrepuesto al primero; sino más bien en el sentido de un registro de escritura que se vuelve identificable, que soporta el paso del tiempo, la adaptación a los contextos y hasta la traducción misma de la lengua por el simple hecho de que la materialidad del discurso se ve transgredida por la pulsión egotista de la invención de sí y de todo lo que rodea a ese sujeto. Algo así como la corta o larga vida del estilo que podemos leer en unos cuantos nombres que a su vez permiten leer una versión del mundo.

En esto el ensayo hace visible una serie de operaciones un tanto apartadas de los registros de escritura más sometidos al control de la exigencia objetiva. Por caso, ¿cómo llega Bataille a establecer que Shakespeare es la noche en la cultura occidental? ¿Volviéndose un erudito en Shakespeare? ¿O dejándose ganar por la violencia y el mal que hacen de Tito Andrónico una tragedia excepcional? Creo que, en esa apropiación, en ese uso, en el sometimiento de la intuición a la exigencia de lo nuevo hay un gesto de vida, lo que por otro lado se entiende como la astucia propia de la antigua retórica, que no es ni mas ni menos que la virtud de una lectura solitaria, lo que denominaríamos un estilo soberano. Del mismo modo Borges había establecido que el autor de Hamlet era “todos los hombres y a la vez ninguno”, un modo brillante de nombrar al inventor de lo humano; esa serie de figuras del pensamiento no llegan al lenguaje porque sí, llegan porque hay un modo de pensar que se atreve a pensar en la zona de lo indecible, donde a la instancia metódica ya agotada le sigue la intuición de lo poético y sus consecuencias. Klossowski señalaba que el deseo en Proust hacía de todo aquello inaccesible en la vida un flujo de palabras, la sucesión de metáforas que, si bien nunca llegan a poseer lo que se desea, terminan al menos por descomponerlo en la disolución del estilo. Muchas veces pensamos la formula escritura/vida como una correlación; tal vez haya que pensarla como una mutua transgresión de sus términos, como un desborde de sentidos que solo puede acontecer a través de las palabras.

- El tratamiento de la lengua en la escritura es un factor fundamental en esa tensión pensamiento/vida. Y es allí, donde el ensayo como forma, ingresa en un devenir que se erosiona, mostrando las diferentes posiciones del escritor frente a aquello que lo interpela, lo desvela; en definitiva, frente a aquello que insiste y le plantea otros modos de relación con el mundo y con las temporalidades que se ponen en juego. ¿Cómo vas explorando este movimiento de la lengua, esa búsqueda singular que se manifiesta en los escritores abordados?

-El ensayo es una forma que busca comunicar lo que aún hay de intempestivo en el pensamiento. Muchas veces dando cuenta de ello el impulso inicial de su escritura se modifica; por ejemplo, el método -en el sentido etimológico de esta palabra que es “camino”- se pierde; y ahí, tal vez, comienza otra aventura. Así donde todo el mundo leería la tragedia del extravío, el ensayo no hace más que permitirse el desliz de la digresión, tal vez porque no haya fin para ese camino, tal vez porque detenerse y dar vueltas sobre la fascinación de lo mismo sea mejor que avanzar. Me interesan los movimientos que se orientan hacia el sentido negativo que la palabra impensado aún tiene. Y creo que cada uno de los autores tratados se identifican con ello. Lo interesante es que antes del ensayo no hay forma alguna; y luego de él la forma misma es ya obsoleta; en definitiva, el inconformismo de esta escritura es su inicio una y otra vez. Me parece que podría establecerse una afinidad entre la escritura ensayística y la teoría humoral de la antigüedad; polémica y melancolía, ensueño y contemplación, exceso y justa medida eran por caso figuras que ya interesaban a Montaigne, pero que hasta hoy hacen a cómo el ensayo plantea sus temas. Pienso en la escritura de Horacio González, y lo pienso como un homenaje; su escritura se permitía el extravío, la detención, el simple retomar, el volver sobre lo pensado no un párrafo antes, sino dos o tres años atrás; es como si la lengua se plegara a las posiciones, los instantes, los años del cuerpo, sus dolores, las ausencias y las urgencias mismas que éste puede percibir, la potencia de sí que persigue hasta el último instante.

- Resulta interesante la addenda final del libro en torno a lo que denominás la escuela crítica rosarina: Nicolás Rosa, Alberto Giordano, Juan Bautista Ritvo, Sergio Cueto, todos ellos ensayistas, críticos que han ido tramando a lo largo de sus trayectos intelectuales y vitales, interrogantes sobre la potencia del decir literario, de los modos en los que la lectura, la escritura y la vida se encuentran o se desplazan. ¿Qué saberes son los que despierta esa zona de pensamiento situado y cuáles serían, a tu criterio, aquellos hilos que los emparentan?

-Por supuesto que el término “escuela crítica” es un modo irónico de nombrar una serie de ensayos sobre amigos que conozco hace ya algún tiempo y cuyo trabajo admiro. Aunque recientemente Jorge Monteleone me contó que Nicolás Rosa hablaba de la escuela crítica rosarina, pero no decía quiénes formaban parte de ella, tal vez porque él era su totalidad.

Los saberes son obvios: el psicoanálisis, Barthes, Blanchot, Masotta, la crítica como pasión y potencia, la filosofía en la literatura y a la inversa; pero hay un hilo que trazo de modo arbitrario que podríamos decir se remonta a una escena de mi formación sentimental. En 1999 compré dos libros que habían sido editados en 1992: La edad de la lectura, de Juan Bautista Ritvo y Artefacto, de Nicolás Rosa. Yo recién estaba en segundo año de la Facultad, y el efecto que causaron en mí fue transformador; sentía que esos libros estaban tan próximos y sin embargo tan en el futuro, que hacían de la crítica y la literatura una extraña conjunción. Con el tiempo fui contextualizándolos, y descubrí que eran el resultado del uso y la negación de la moda, la universidad, las propias formas de leer, la sobrevida en la noche de la dictadura; descubrí que eran la transgresión y la resistencia al estructuralismo paralizante, a la burocracia investigativa que vendría después; en definitiva, que eran puntos nodales para leer hacia atrás y hacia adelante otras aventuras que vendrían y vinieron después. Lo que vos llamas “zona de pensamiento” para mí es un modo de dar cuenta de la invención de saberes en la experiencia contemporánea. Las ultimas “investigaciones” de Alberto Giordano -que en realidad son una forma de abandono de cierto uso del saber- y que él denomina “irresponsabilidad metódica”, han sido tal vez lo más interesante que pasara en la crítica literaria argentina, pues hizo de ésta un modo de vida. Así mismo la distinción que puede apreciarse en los ensayos de Sergio Cueto, como si uno al leerlos asistiera a los movimientos, las partituras, las señales en la oscuridad de su primera lectura, es sin dudas otro acontecimiento. Y ciertamente, aún no es posible ver el valor heurístico que puede tener la idea de que el ensayo procede por medio de interrupciones, como señala Ritvo a cada nueva irrupción de su inagotable escritura.

- Hay un extenso apartado sobre Nicolás Rosa en el cual en un momento señalas que para él escribir es “hacer algo con los restos de lo pensado”. ¿Cuál sería el gesto crítico más contemporáneo de Rosa, que nos permite volver a su pensamiento y detectar ciertos movimientos intempestivos?

-El denodado empleo de la oscuridad, lo intrincado de ciertos planteos, la creencia a ultranza de que la literatura ha sido resultado de un uso impartido por ella misma, la pregunta siempre presente respecto a qué es la crítica. Bueno, tal vez no sean “el gesto crítico más contemporáneo”, pero son los que a mi más me interesan. Cuando uno lee a Nicolás Rosa rápidamente detecta una obstinada pasión, la cual muchas veces es confundida con la dificultad de su escritura, con la arbitraria semiosis infinita que practicó en cada tema. Sin embargo, eso desencadena lo que Cesar Aira señala como acción del niño: atesorar lo que no se entiende, lo que carece en apariencia de explicación alguna, y que finalmente lleva a que con el tiempo la lectura de Rosa nos entregue “la gema rara que brilla en medio de la ganga trivial de lo claro y sabido”. Ahora que lo pienso, hay mucho de personaje de Aira en Rosa, en el anecdotario y en sus procedimientos. Miguel Dalmaroni señaló que a él mejor que nadie le cabía la imagen de un científico un tanto loco que cuando escribía se encerraba en su laboratorio con la férrea intención de que la literatura fuera una ciencia. Pero también, Rosa sabía que en ese “hacer algo con los restos de lo pensado” había una orientación para la literatura que ficcionalizaba el saber; así que ¿por qué no pensar desde el estatuto de una ficción crítica; o desde una deriva metafórica -como lo sostuvo hasta su último libro? Rosa equiparó literatura y crítica, al menos en los procedimientos que a esta última le sirven para llegar a donde quería llegar; y, sin embargo, entonando el aria final de la crítica, siempre mantuvo una fascinación heroica por lo que él creía que era un escritor, alguien que tal vez trasciende la meditación de los saberes en procura de una verdadera experiencia de estos últimos.

- Finalmente, y en cuanto a tu condición de ensayista y crítico literario, ¿cómo se ubica este libro en relación con tus otras publicaciones?, ¿cuál sería el gesto que recorre y abre como operación crítica una “aventura negativa”?

-Es un libro bastante particular para mí; algunos ensayos de la última parte los escribí durante el primer año de vida de mi hijo Alessio. Recuerdo que tenía su cunita en mi estudio y constantemente interrumpía lo que hacía para ir a mirar cómo dormía, un poco fascinado por su belleza y también con el temor que todo padre tiene en esos momentos. Sus movimientos, su respiración, esa participación de él en nuestro presente parecían señales venidas de otra parte. Por supuesto que las palabras, las imágenes, la imposibilidad de correrme del incesante sentido al cual asistía tenían otro ritmo; no podía ver dónde unas y otras sensaciones terminaban, ni tampoco hacia dónde iban. Pero cuando volvía a sentarme frente a la pantalla sí me daba cuenta de que todas las palabras que hacían a este libro ya estaban muy lejos, algo las había arrastrado; escribía entonces sobre un paisaje del pasado. En cuanto a un “gesto” que delate una “operación crítica” no estoy muy seguro de que yo pueda leerlo y darle un nombre. Cuando una serie de ensayos impulsan la forma de un libro, lo que queda -al menos para mí- es llegar hasta el final; tal vez eso sería lo que sigue a la permanencia ante lo negativo: el relevo feliz de otra aventura que irrumpe hoy con la presencia disuasiva de mi hijo.

Entrevista: Soledad Boero

Carlos Surghi nació un 9 de agosto de 1979, es poeta, ensayista y crítico literario. Ha publicado Mujeres enamoradas (2006), Regalo de bodas (2007), Villa Olímpica (2013), Lecciones de romanticismo alemán (2018) y los libros de ensayo Abisinia Exibar (tres ensayos sobre Néstor Perlongher) (2009), Los nombres del fantasma (2010), Batallas secretas (ensayos sobre la ausencia de la literatura) (2012), La experiencia imposible. Blanchot y la obra literaria (2012), Orientaciones invisibles (ensayos sobre el paisaje) (2016) y La aventura negativa (2021). Formó parte de la revista El banquete. Da clases de literatura en la Universidad Nacional de Córdoba y es Investigador del CONICET.