Doctora en Letras por la FFyH y actual docente de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, Julieta Kabalin Campos obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades y Ciencias Sociales en la Sección de Estudios del Cono Sur de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA (Latin American Studies Association) la organización de profesionales más grande a nivel mundial, compuesta por personas e instituciones dedicadas al estudio de Latinoamérica y el Caribe desde las más diversas disciplinas. En esta nota cuenta porqué eligió trabajar sobre el concepto de raza en la literatura, y aprovecha para destacar el “excelente nivel” de las universidades públicas argentinas, “muy valoradas en el exterior”.

Doctora en Letras por la FFyH y actual docente de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, Julieta Kabalin Campos obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades y Ciencias Sociales en la Sección de Estudios del Cono Sur de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA (Latin American Studies Association) la organización de profesionales más grande a nivel mundial, compuesta por personas e instituciones dedicadas al estudio de Latinoamérica y el Caribe desde las más diversas disciplinas. En esta nota cuenta porqué eligió trabajar sobre el concepto de raza en la literatura, y aprovecha para destacar el “excelente nivel” de las universidades públicas argentinas, “muy valoradas en el exterior”.

“En un momento en que la ciencia argentina, especialmente en las áreas humanísticas y sociales, está atravesando situaciones tan difíciles, sobre todo por las duras campañas de deslegitimación que justifican su vaciamiento y desfinanciación, creo que este tipo de premiación es muy significativo. Debería servir para reivindicar el valor de la educación pública y, especialmente, el de nuestras universidades”, dice, convencida, orgullosa de su formación académica, Julieta Kabalin, ganadora del premio a la mejor tesis doctoral de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA (Latin American Studies Association, en inglés) la organización de profesionales más grande a nivel mundial, compuesta por personas e instituciones dedicadas al estudio de Latinoamérica y el Caribe desde las más diversas disciplinas.

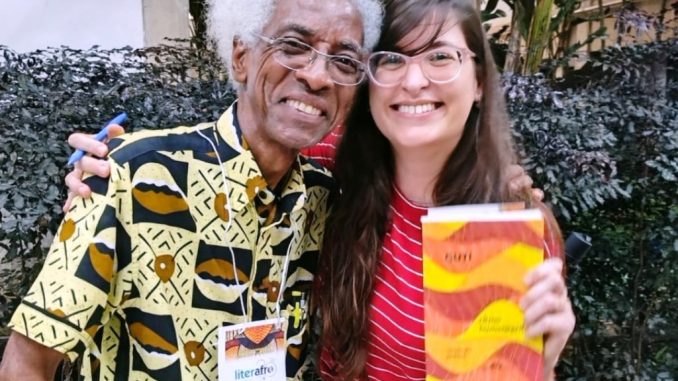

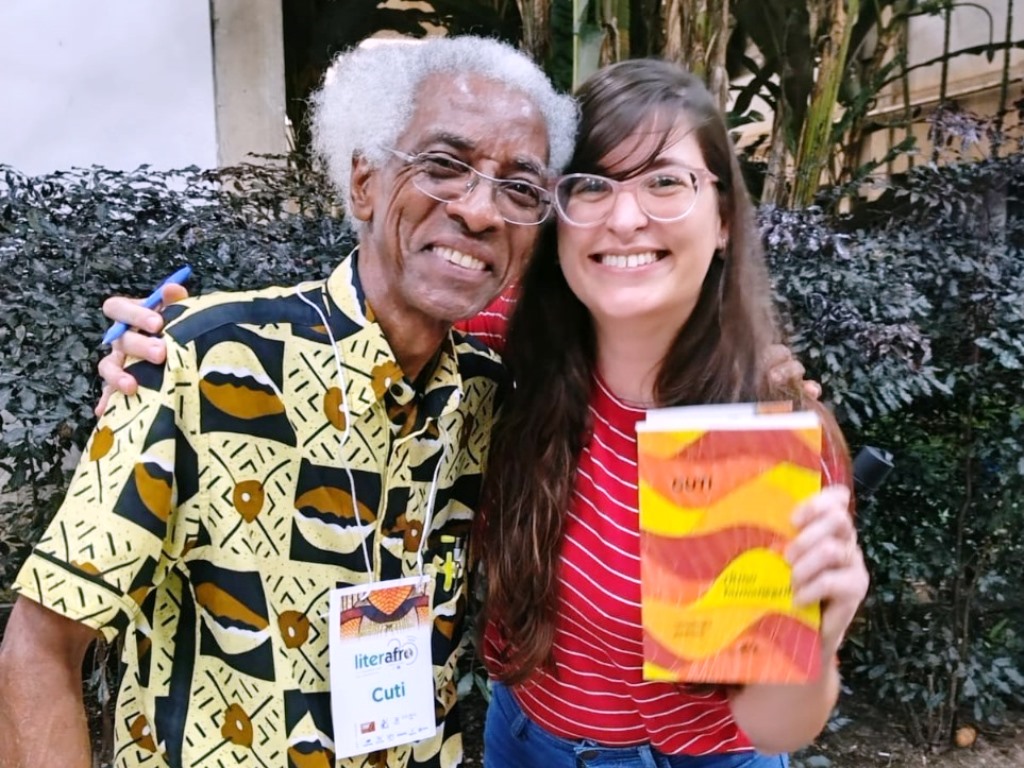

Fundada en 1966 y con más de trece mil miembros, LASA juega un papel fundamental en el ámbito académico y profesional, ya que además de ser un fomento al conocimiento y la investigación, ha logrado construir una red de expertos con diversas perspectivas y recursos que generan espacios para el debate público. “Mi investigación obtuvo el premio a ‘Mejor tesis doctoral (Humanidades y Ciencias Sociales)’ en la Sección de Estudios del Cono Sur, es decir, un área que agrupa miembros dedicados específicamente al estudio de esta región. Su propósito es promover la discusión interdisciplinaria, transnacional y global en torno a la investigación contemporánea y la producción intelectual relativa a los países del Cono Sur, así como sus líneas comunicantes con otros puntos del continente”, cuenta Kabalin, radicada en Brasil, donde ejerce como docente en la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, Estado al que llegó luego de experimentar varios intercambios internacionales cuando cursaba en la FFyH, a partir de convenios que esta Facultad ofrecía como parte de su formación.

Doctora en Letras, hizo todo el recorrido posible en el ámbito académico: se recibió de correctora literaria, luego de licenciada y profesora de Letras Modernas y obtuvo su título de Posgrado en la FFyH, la institución que la recibió como la primera generación universitaria de su familia, lo cual ya era un desafío que Julieta supo aprovechar al máximo: “Lo primero que valoro de mi formación es la visión crítica que me aportó sobre el mundo, una capacidad de sospecha constante sobre las que se asumen como verdades indiscutibles, incluidas aquellas creencias que podrían haberme hecho desistir de esta opción formativa. En la carrera tuve la oportunidad de ampliar y problematizar mi visión sobre las lenguas y las culturas”.

Otro aspecto que destaca es “la sólida formación teórica y metodológica en los estudios de la lengua, la literatura y otros discursos sociales, la adquisición de competencias en escritura y lectura académica, y una visión políticamente comprometida sobre los procesos y fenómenos culturales, educativos y artísticos en general”.

Dos años después de recibida, comenzó un posgrado en el IDH gracias a la obtención de una beca doctoral otorgada por Conicet. “Fui miembro de sucesivos proyectos de investigación dirigidos por la Dra. Nancy Calomarde y de los programas codirigidos por ella y la Dra. Roxana Patiño y, actualmente, por la Dra. Alicia Vaggione (todos ellos radicados en el CIFFyH). Asimismo, formé parte, como profesora adscripta, de las cátedras de Literatura Latinoamericana I y II de la Escuela de Letras. Considero todas estas participaciones en diferentes ámbitos de nuestra facultad como instancias fundamentales en mi proceso formativo como investigadora y educadora”, cuenta.

A partir de esos contactos estableció vínculos con instituciones, grupos de investigación, docentes y colegas. Uno de ellos fue con el Dr. Marcos Alexandre, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), quien, junto a Calomarde, profesora de la FFyH, codirigió su tesis doctoral. En Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, fue seleccionada como profesora interina del Área de Español de la Facultad de Letras (FALE) de la UFMG, donde además participa del Núcleo de Estudios Interdisciplinares da Alteridade (NEIA) y del grupo de investigación Literafro: Portal da Literatura Afro-brasileira: pesquisas em rede. “Mi expectativa es fortalecer los vínculos existentes y encontrar otros que me permitan dar curso a mi carrera como docente e investigadora, sin perder el contacto con mis queridos colegas y amigos de la FFyH. Por el contrario, espero convertirme en un agente de articulación de próximos proyectos de colaboración entre Brasil y Argentina”, señala agradecida. “Haber obtenido este reconocimiento es un orgullo porque se trata de una convocatoria muy amplia, en la que pueden presentarse trabajos de disciplinas diversas, así como investigadores de diferentes partes del mundo (lo que implica disputar con espacios sumamente privilegiados en cuanto a la distribución y el acceso del conocimiento) El desafío de postular a un premio de tan amplio alcance no sólo implicó someter la tesis a una nueva instancia evaluativa, sino además tener la chance de encontrar otros lectores e interlocutores para ampliar el debate sobre una problemática que, como mencioné, considero crucial”. En este sentido, Kabalin afirma que “la producción del conocimiento nunca es individual”, y espera que “la obtención de este premio sea una oportunidad para que este encuentro con nuevos espacios y otros puntos de vista sea factible de manera más eficiente”.

La cuestión racial en la literatura

“Mi investigación doctoral propuso realizar un estudio sobre concepciones raciales operantes en literaturas latinoamericanas y caribeñas del presente, enfocándose específicamente en las representaciones de la negridad. Me interesaba particularmente analizar de qué manera se configuraban discursivamente sujetos racializados en algunas narrativas seleccionadas, así como reconocer los significados y valoraciones que se atribuyen a categorías como ‘negro’, ‘mestizo’, ‘blanco’, ‘afro’, ‘mulato’, entre otras formas de alterización”, cuenta la autora, quien para su tesis trabajó con seis libros que, de distintos modos, abordan directamente la cuestión racial, todos ellos publicados en la primera quincena de los 2000 por autores nacidos en la segunda mitad del siglo XX. Las obras seleccionadas incluyen dos novelas del escritor argentino Washington Cucurto, Cosa de Negros (2003) y 1810. La Revolución de Mayo vivida por los negros (2008); dos libros narrativos de autores cubanos, Corazón mestizo. El delirio de Cuba (2007) de Pedro Juan Gutiérrez y La Catedral de los Negros (2012) de Marcial Gala; y dos libros de cuentos de escritores brasileños, Contos negreiros (2005) de Marcelino Freire y Contos crespos (2008) de Cuti. “Me propuse analizar a través de estos textos el lugar que ocupa el arte en general y la literatura de manera específica en las dinámicas culturales del presente. La expectativa es darle visibilidad a una problemática social grave, y que proporcione desde su especificidad, herramientas de análisis y reflexiones críticas en la lucha contra las diversas formas de discriminación racial”.

En este sentido, Kabalin señala que “la especificidad de la tesis radica en el esfuerzo analítico orientado a reconocer el tipo de participación que las propuestas literarias seleccionadas tienen dentro del amplio universo de las producciones latinoamericanas y caribeñas, en el marco de negociación y configuración de imaginarios raciales, entre ellos los de orden nacional”.

- Entre los libros elegidos hay dos de Cucurto, con quien la FFyH ha trabajo mucho, ¿Por qué este autor?

Identifico la obra de Cucurto como un acontecimiento bisagra que me permitió reactivar y organizar algunas preguntas que habían surgido, algunos años antes y de manera incipiente, en un intercambio estudiantil realizado en Brasil en 2009. La vivencia en el país vecino no sólo me había introducido en importantes debates sobre la raza que estaban en auge en ese momento -sobre todo a partir de discusiones vinculadas a la necesidad de una ley federal de cupos raciales para el ingreso universitario, finalmente aprobada en 2012-, también me había interpelado directamente al colocarme frente a mi propio lugar racial. La pregunta que de algún modo quedó latente tras esa experiencia fue hasta qué punto las divisiones y jerarquizaciones raciales estaban superadas en Argentina, supuesto que de algún modo cargaba conmigo como una verdad naturalizada. En este sentido, las obras de Cucurto venían a contrariar premisas del “ser nacional argentino”, que suponen una matriz blanca y europea. Allí pude advertir que “el negro” como sujeto y “la negridad” como condición constituían aspectos primordiales de su propuesta literaria. Por lo tanto, mi primera sospecha fue que estas obras venían a exponer que el problema racial, tal como supuse alguna vez, no era un asunto superado, tampoco en mí país. En efecto, esos textos se mostraban atravesados por una insistente y particular atención puesta en la representación de sujetos efectivamente racializados, así como en sus historias de marginalidad, sus lenguajes despreciados y sus costumbres carentes de prestigio. Pero, además, era el propio “negro”, marginado y estigmatizado, quien decidía hablar de sí mismo con una irreverencia singular. Cucurto se afirmaba negro, se identificaba como un morocho cumbiantero y, desde ese lugar, se atrevía a construir otra versión de la historia: la suya, la de la alteridad marginalizada, silenciada y olvidada. Sin embargo, lejos de encontrar una definición clara y homogénea en torno a esa negridad nacional, Cucurto me colocaba frente a la complejidad de la discursividad argentina. Negros/as bailanteros/as, orgullosos “cabecitas negras”, negros/as dominicanos/as, caribeños/as, paraguayos/as y otros provenientes de diversos puntos del continente, negros/as africanos y afrodescendientes componían y protagonizaban el complejo universo ficcional cucurtiano. Es decir, la obra de este autor no sólo rechazaba la idea bastante generalizada de que no existen negros (ni divisiones raciales) en Argentina, sino que además daba cuenta de una existencia compleja de estos sujetos en el contexto nacional. La obra de Cucurto instalaba la pregunta sobre la raza en el contexto argentino, a la vez que estimulaba el interrogante en torno a las diferencias y puntos de contacto que esta escritura del presente, con trazos tan marcados de racialización, mantenía con aquellas producidas en otros enclaves del complejo y diverso contexto latinoamericano.

- Decís que la tesis “está alineada a una tradición académica dedicada a cuestionar el concepto de raza y sus formas de colonialismo, y que tiene como referentes a autores como Frantz Fanon, Achille Mbembe, Aníbal Quijano, Rita Segato, Paul Gilroy, Lélia Gonzalez, Silvia Rivera Cusicanqui, Édouard Glissant, entre otros”. ¿Podes desarrollar esto? y ¿Qué sería un concepto-deriva cuando hablas del concepto de raza?

Sí, en efecto, existe una larga tradición de investigaciones que apuntan a la centralidad de la raza como eje de un complejo sistema de organización mundial que inicia, con sus esperables antecedentes y entendiendo que ningún recorte histórico implica una separación radical con el pasado y el futuro, con los procesos de colonización del siglo XV y se extiende hasta los días actuales. Mi investigación parte de ese punto como un presupuesto teórico fundamental. Es decir, con base en numerosos y profundos estudios de investigadores/as que me precedieron, defiendo que es necesario entender “raza” como una lógica de alterización moderno-colonial sumamente efectiva que, a grandes rasgos, consiste en la generación de arbitrarios sistemas de clasificación social. Junto a autores como Frantz Fanon, Achille Mbembe, Aníbal Quijano, Rita Segato, Paul Gilroy, Lélia Gonzalez, Silvia Rivera Cusicanqui y Édouard Glissant, defiendo que es a partir de esta lógica racial que son forjados y disputados una serie de sentidos (territoriales, temporales, subjetivos, identitarios, etc.) en el marco de nuestras sociedades y, sobre sus fundamentos, ha sido sostenido el desigual ordenamiento mundial.

No obstante, esto no significa dar por resueltas las preguntas que las múltiples problemáticas de carácter racial plantean. Por el contrario, se trata de un punto de partida para encarar investigaciones preocupadas por entender y desmontar, desde una visión crítica, su funcionamiento. Tiene que ver con reconocer la capacidad de adaptación y actualización que la raza asume a lo largo del tiempo, anclada en disputas de poder específicas. Concebirlo como un concepto-deriva tiene que ver justamente con la necesidad de admitir su carácter impredecible y contemplar no sólo las imposiciones de la raza en tanto concepto alterizador que ha permitido subyugar, mercantilizar y deshumanizar a poblaciones enteras, sino también reconocer las resistencias a estos violentos movimientos.

- También abordas varios mitos, me interesa profundizar sobre uno: el mito de la argentina blanca, ¿Cómo es eso y cómo se traduce o se experimenta ese mito en la literatura?

El mito fundacional de la blanquedad argentina tiene que ver con la idea de una Argentina “sin negros”, formulación que sintetiza el triunfo del proyecto de una nación blanca idealizada por las élites criollas en el transcurso del siglo XIX y los complejos procesos histórico-sociales que, a partir de ese momento, se han articulado en torno a él. La postulación de Europa como modelo incuestionable de civilidad y progreso, tuvo consecuencias directas no sólo sobre la población afrodescendiente, sino sobre la población no-blanca de manera general (africana/afrodescendiente, indígena y mestiza en un sentido amplio). Estos sujetos no sólo fueron invisibilizados bajo un discurso oficial que optó por el negacionismo y un emblanquecimiento radical de sus miembros, sino que además habilitó acciones (entre ellas, políticas públicas de exterminio e invisibilización) que condenaron a la marginalidad a todo aquel/aquello que atentara contra el ideal de la homogeneidad blanco-europea.

Sin embargo (o consecuentemente), el concepto “negro” se ha conservado y funciona hasta los días actuales como un concepto de alterización privilegiado en el marco de las representaciones culturales a nivel nacional. Expresiones como “negros de mierda”, “cosa de negros”, “negrada”, “negrear”, “negro villero”, “negro de alma”, “negro choro”, “negro sucio”, etc., aunque puedan parecer anacrónicas, forman parte de una discursividad vigente desde la cual se articulan múltiples formulaciones insultantes y agraviantes correspondientes con un imaginario nacional eurocéntrico y que da cuenta de enredos temporales específicos de este marco cultural.

Según pude demostrar, las escrituras de Cucurto constituyen espacios de construcción de memorias contrahegemónicas, en tanto que revelan la matriz racial del discurso nacional a partir de diferentes estrategias. Una exploración del término “negro/a” y su constante actualización como significante que nombra una otredad, por ejemplo, se realiza llevando a extremos irónicos ciertos estereotipos (culturales, lingüísticos, comportamentales, físicos, territoriales, etc.) operantes en el discurso social. Esto permite poner en evidencia la arbitrariedad de estructuras simbólicas que atraviesan definiciones estigmatizantes que recaen sobre los sectores populares, recurrentemente racializados, del entramado nacional. Asimismo, la apropiación creativa de ese discurso de alterización consiste en la reescritura irreverente de algunos hitos de la historiografía oficial. De este modo, en las cumbielas cucurtianas, la historia argentina deviene negra. Se trata de una escritura que, desde su opacidad (ligada a la contradicción y la incorrección como bastiones ético-estéticos), echa luz sobre los silencios, distorsiones y exclusiones del hegemónico discurso blanqueador.

- En el plano personal-académico, y en función de tus experiencias formativas y docentes en el exterior, ¿Cuál es tu opinión sobre la formación recibida y de la educación superior argentina?

Considero que la formación de las universidades argentinas, en general, y la de la UNC, de manera particular, son de un nivel excelente. A pesar de las múltiples crisis que ha atravesado nuestro país y de los inevitables impactos que éstas han tenido sobre la educación y la ciencia argentinas, las instituciones y las comunidades universitarias, muchas veces a fuerza de voluntad de sus miembros, han logrado mantener sus parámetros de calidad. Además, el acceso universal y gratuito es un aspecto invaluable de nuestro sistema, porque es esta característica la que permite que la universidad sea un verdadero medio de movilidad social.

En lo personal, creo que he podido poner a prueba los valores de nuestra formación, sobre todo a partir de algunas experiencias en el exterior. La toma de distancia, la posibilidad de conocer otras instituciones y comparar algunos aspectos de los diferentes sistemas educativos me han hecho estimar no sólo la exigente formación de nuestras carreras, sino también las posibilidades de acceso y permanencia que las instituciones nacionales ofrecen a sus estudiantes. Claro que también hay aspectos que pueden ser perfeccionados, pero, de manera general, creo que la formación superior de las universidades argentinas nos prepara de manera robusta para el mundo profesional, tanto dentro como fuera del país. Además, la calidad de la educación superior argentina, su historia reformista y sus modelos educativos, son sumamente valorados y reconocidos en el exterior.

Por todo esto, siento mucha tristeza al advertir que la educación argentina hoy está en riesgo a casusa de posiciones y acciones políticas sumamente mezquinas y miopes. La educación nunca debería ser considerada un “gasto”, sino siempre como un derecho impostergable.

- ¿Por qué es importante la universidad pública para un país y cómo impactó en tu historia?

La existencia de un sistema de universidades públicas es de suma importancia para cualquier país, en la medida en que estos espacios educativos son -y siempre deberían ser- verdaderos garantes del acceso democrático al conocimiento. Éstas son fundamentales, además, porque no solo forman a futuros profesionales, sino que también son centros de investigación y de desarrollo social. Las universidades públicas son promotoras de la igualdad de oportunidades porque ofrecen una educación superior accesible a gran parte de la población, sobre todo, dando posibilidades de estudio a sectores de bajos ingresos, que no podrían costear los gastos de universidades privadas. Esto promueve la equidad social y permite que personas de diferentes orígenes y niveles socioeconómicos accedan a una formación universitaria de calidad.

Además, la formación de profesionales altamente capacitados en diversas áreas contribuye al desarrollo de recursos humanos que son esenciales para el progreso económico y social del país. En este sentido, el desarrollo científico de un país depende en gran medida de la existencia de universidades que formen personas idóneas y habiliten espacios de investigación apropiados para tales fines. Finalmente, las universidades públicas son esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico y libre, espacios en los que es posible generar conocimiento por fuera de intereses partidarios o privados. Por lo tanto, las universidades públicas son espacios fundamentales para el desarrollo democrático de cualquier país.

La universidad pública, como dije en los agradecimientos de mi tesis y como repito cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, me ha dado las mejores oportunidades de mi vida. Como cordobesa, tuve la gran fortuna de poder seguir la carrera universitaria de mi interés en mi propia ciudad y tuve la invaluable posibilidad de hacerlo en una de las universidades más prestigiosas del país. Allí no sólo obtuve una formación de altísima calidad de manera gratuita, sino que también encontré un espacio para el crecimiento profesional y personal. Como miembro de una familia de clase media y como primera generación universitaria, siento mucho orgullo de ser egresada de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por Camilo Ratti