Durante la jornada del 2 de noviembre, la FFyH junto a la Facultad de Artes celebró el Día de Muertos mediante una conmovedora “instalAcción” en patio del Pabellón México.

Durante la jornada del 2 de noviembre, la FFyH junto a la Facultad de Artes celebró el Día de Muertos mediante una conmovedora “instalAcción” en patio del Pabellón México.

Quizás todos nosotros no seamos otra cosa que la suma indescifrable de nuestros muertos. De nuestro azaroso linaje familiar. De esas personas singulares que por alguna entrañable o caprichosa razón nos marcan en vida, despertándonos sentimientos de amor, admiración, cariño, odio, tristeza, ira, alegría, empatía o afecto.

Así, cuando la parca se presenta, cuando el corazón finalmente se paraliza y como personas corpóreas dejamos de existir, desde que la humanidad tiene memoria, cada una de las culturas ha sabido tejer y llevar a la práctica una serie de rituales, de diversas improntas y significación, para sobrellevar ese particular y definitivo momento.

El rito fúnebre ceremonial, colectivo, en clave de comunidad, nos invita a transitar esas horas, esos sentimientos, esos instantes. A sobrellevarlos y resguardar la riqueza de cada legado, también la obra, la memoria o el cúmulo de recuerdos o vínculos que genera cada ser humano desde el momento que nace, vive y también muere.

El rito fúnebre ceremonial, colectivo, en clave de comunidad, nos invita a transitar esas horas, esos sentimientos, esos instantes. A sobrellevarlos y resguardar la riqueza de cada legado, también la obra, la memoria o el cúmulo de recuerdos o vínculos que genera cada ser humano desde el momento que nace, vive y también muere.

En los últimos años, el sincretismo de nuestra cultura, cruzada por patrones indígenas, occidentales y cristianos, viene incorporando una serie de ritos o manifestaciones populares que hacen a la conmemoración de nuestros muertos.

Así, desde tiempos remotos, el Día de los Muertos es una tradición en la cual se honra a los difuntos, celebrándose el 1 y 2 de noviembre.

En Argentina se celebran en estas fechas desde 1910, en coincidencia con el Día de Todos los Santos. Se trata de una tradición cristiana que fue cobrado un importante arraigo en las provincias del norte como Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y también Salta. Incluso, hasta hace algunas décadas el Día de los Muertos (2 de noviembre) era feriado en Argentina.

En Argentina se celebran en estas fechas desde 1910, en coincidencia con el Día de Todos los Santos. Se trata de una tradición cristiana que fue cobrado un importante arraigo en las provincias del norte como Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y también Salta. Incluso, hasta hace algunas décadas el Día de los Muertos (2 de noviembre) era feriado en Argentina.

Fue hasta que la última dictadura cívico-militar de manera arbitraria, y junto a los festejos del carnaval, decidió quitarla de nuestro calendario. Hasta esa fecha, era natural observar las visitas en familia o grupos de amigos hacia los cementerios, para realizar la colocación de ofrendas florales, comidas típicas o bebidas, en la tumba de cada difunto. Según reza en esta tradición, cuyo origen se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, las almas de los muertos regresan del “más allá” el mediodía del 1º de noviembre y retornan el mediodía del 2 de noviembre. Sus familiares, allegados o seres queridos honran la memoria de estas almas a través de distintos ritos y ofrendas.

En nuestra América –y actualmente con una importante proyección internacional–, la celebración del Día de Muertos es una tradición de raíces mexicanas que data de los tiempos prehispánicos. Allí, el 1º de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando retornan a la tierra las almas de los niños y el 2 de noviembre, Día de Muertos, es cuando arriban las almas de los adultos.

En nuestra América –y actualmente con una importante proyección internacional–, la celebración del Día de Muertos es una tradición de raíces mexicanas que data de los tiempos prehispánicos. Allí, el 1º de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando retornan a la tierra las almas de los niños y el 2 de noviembre, Día de Muertos, es cuando arriban las almas de los adultos.

Bajo esta colorida tradición, los difuntos salen del lugar donde murieron para regresar a sus hogares y visitar así a sus familiares, quienes les realizan todo tipo de ofrendas. Es por ello que en México los rituales cobran una dimensión más festiva, donde los ritos y la participación de su gente se producen de manera masiva, en las calles y hogares de cada pueblo o ciudad.

El origen del Día de Muertos en México provine de su propia cultura aborigen. Son rituales que ya eran realizados por los aztecas y los mayas. El Día de Muertos caía entonces en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto y era celebrado durante un mes completo. Así, las festividades eran presididas por el Dios Mictecacihuatl, conocido como “la Dama de la Muerte”. Dada la magnitud de esta celebración, a partir del año 2003, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró al Día de Muertos como patrimonio cultural de la humanidad.

El origen del Día de Muertos en México provine de su propia cultura aborigen. Son rituales que ya eran realizados por los aztecas y los mayas. El Día de Muertos caía entonces en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto y era celebrado durante un mes completo. Así, las festividades eran presididas por el Dios Mictecacihuatl, conocido como “la Dama de la Muerte”. Dada la magnitud de esta celebración, a partir del año 2003, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró al Día de Muertos como patrimonio cultural de la humanidad.

“Día de Muertos” en Filo

La recreación particular de esta fecha y el cruce simbólico del conjunto de estas tradiciones, tuvo su escenario específico en la Facultad de Filosofía y Humanidades.

El 2 de noviembre de este año, desde las 11 y hasta las 22 horas, el patio de Pabellón México quedó completamente intervenido, bajo la propuesta de una “InstalAcción” impulsada desde la Cátedra de Teoría Antropológica III del Departamento de Antropología de la FFyH y la Especialización en Estudios de Performance de la Facultad de Artes.

Se trató de una iniciativa conjunta, de convocatoria abierta, donde se celebró el Día de Muertos, a través de una ceremonia que habilitó un espacio común para compartir en la universidad esa comunión afectiva que se establece entre vivos y muertos. La idea puso en diálogo la riqueza de esa compleja y heterogénea tradición cultural, pudiendo instalar un pagano y ecléctico altar, colmado de flores, guirnaldas, objetos y telas, en una de las esquinas del patio del Pabellón México.

Se trató de una iniciativa conjunta, de convocatoria abierta, donde se celebró el Día de Muertos, a través de una ceremonia que habilitó un espacio común para compartir en la universidad esa comunión afectiva que se establece entre vivos y muertos. La idea puso en diálogo la riqueza de esa compleja y heterogénea tradición cultural, pudiendo instalar un pagano y ecléctico altar, colmado de flores, guirnaldas, objetos y telas, en una de las esquinas del patio del Pabellón México.

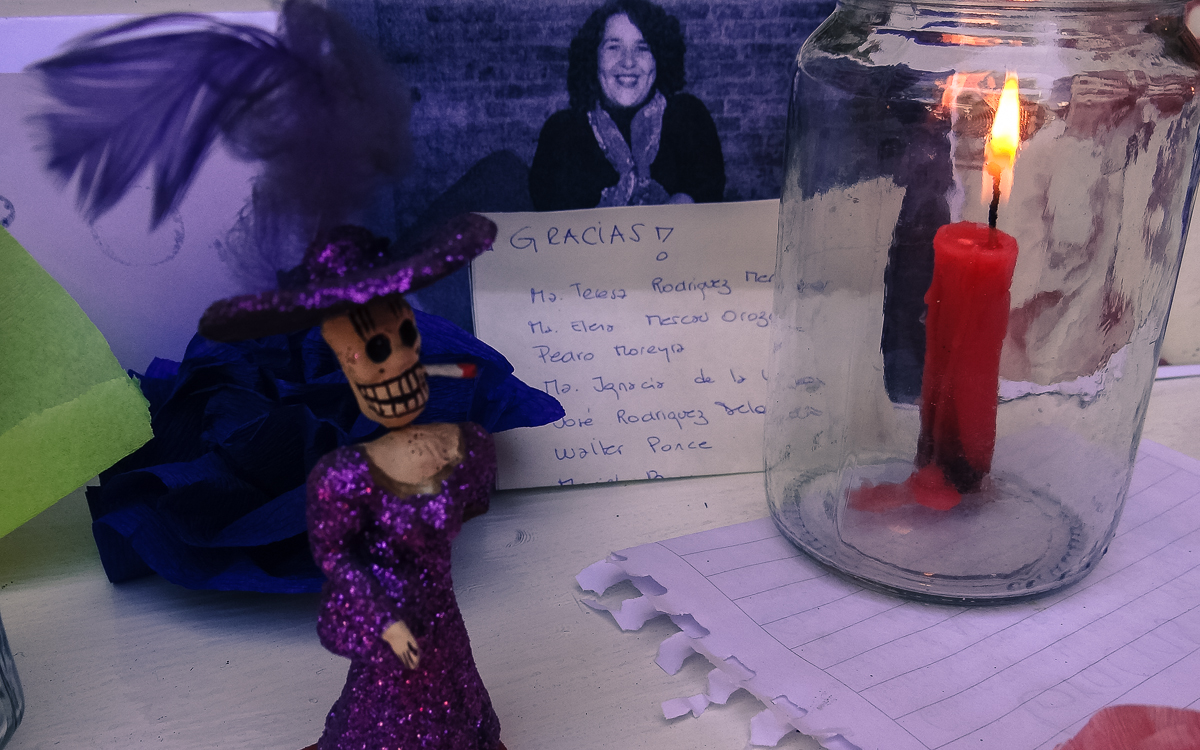

De esta manera, cada uno de los que se acercaba a participar, lo hacía con un retrato o la imagen de la persona fallecida que deseaba recordar en público. A estas fotografías, o simplemente nombres escritos a mano, le sumaban velas, flores, cartas, sahumerios, comida, dibujos, frases y objetos individuales que rendían tributo a la memoria singular de la persona recordada.

Así, fue notable el cariño expresado a Dardo Alzogaray, quien falleció el 29 de septiembre del 2015. Dardo fue profesor de Historia, egresado de la Escuela de Historia, y llegó a desempeñarse como Vicedecano de la Facultad de Artes. Su imagen estaba al lado de su amigo Eduardo Remedi, egresado de Ciencias de la Educación la FFyH y exiliado político en México, durante la década ´70. En esta misma línea hubo muchos rostros y nombres cercanos a la vida académica de ambas facultades. Pero tampoco faltaron los rostros de personajes entrañables de nuestra vida política y cultural como Eva Perón, Mercedes Sosa, Néstor Kirchner, el Flaco Spinetta, Gilda, Hugo Chávez, Julio Cortázar, entre muchos otros.

Así, fue notable el cariño expresado a Dardo Alzogaray, quien falleció el 29 de septiembre del 2015. Dardo fue profesor de Historia, egresado de la Escuela de Historia, y llegó a desempeñarse como Vicedecano de la Facultad de Artes. Su imagen estaba al lado de su amigo Eduardo Remedi, egresado de Ciencias de la Educación la FFyH y exiliado político en México, durante la década ´70. En esta misma línea hubo muchos rostros y nombres cercanos a la vida académica de ambas facultades. Pero tampoco faltaron los rostros de personajes entrañables de nuestra vida política y cultural como Eva Perón, Mercedes Sosa, Néstor Kirchner, el Flaco Spinetta, Gilda, Hugo Chávez, Julio Cortázar, entre muchos otros.

A su vez, la muerte producida bajos signos de violencias y/o autoritarismo, también fueron parte de la jornada. En distintos rincones, se pudieron observar fotografías de jóvenes desaparecidos o mujeres víctimas de la violencia de género, como parte de ese gran altar conmovedor, que se extendió como un gran mural mexicano, en una de las paredes principales de este patio.

Toda la experiencia fue movilizadora. Para muchos, la celebración del Día de Muertos también significó revalorizar la historia de los Pabellones de Ciudad Universitaria. Dotarlos de una nueva dimensión y a su vez pensar la institución como un espacio abierto y común para compartir con otros, sentimientos y ritos. Dentro de la propuesta, se realizó un taller de elaboración de flores. Rondas de lectura de textos literarios y poéticos. Otras referidas a la relación entre violencia, muertos y envejecimiento. Se compartió un almuerzo a la canasta y hasta pasadas las 22 horas, se disfrutó de buena música a cargo del DJ. Fede Flores. También hubo cantos, intervenciones circenses, maquillajes y una serie de performances artísticas, a cargo de las alumnas de la Especialización en Estudios de Performance quienes además, colaboraron en el montaje y la puesta del altar.

Para Gustavo Blazquez, profesor de la carrera de Antropología y mentor de esta iniciativa, la idea fundamental fue “construir un espacio para estar juntos, con independencia de cualquier otra tradición”. Convencido de que la idea de honrar a nuestros muertos puede ser también una excusa perfecta para celebrar la vida; la posibilidad del encuentro, el abrazo, la mirada, el diálogo, el gesto, el silencio. El arte y la música.

Fotos y texto: Irina Morán

CONMOVEDOR, Me hubiera gustado estar, me trajo recuerdos de mi infancia y pueblo natal, cuando las calles se llenaban de gente querida y conocida que viajaban desde distintos lugares a » visitar » a sus muertos, y el dia se llenaba de fiesta y peregrinajes al cementerio a compartir un comunitario almuerzo con los vivos y difuntos del pueblo. En Mejico, la vida y la muerte no tiene separacion, y yo aprendi mucho de ellos.Te felicito por la nota, de nuevo conmovedora

Fiesta en el Cementerio

Los buches de ahora y de mañana, probablemente no tengan noticia de la costumbre que aquí se tratará: los días 1 y 2 de noviembre hace rato que dejaron de ser feriados.

Esas fechas, de las que tal vez todavía el almanaque diga que uno es el día de Todos los Santos y otro el de los Fieles Difuntos, eran jornadas de recogimiento popular y de encuentros en el cementerio, lavado y remozado para esos días: había quienes pintaban los panteones, quienes enderezaban las cruces, quienes llenaban de flores.

Desde hora muy temprana, venía gente de todas partes, del campo y hasta de pueblos vecinos. Eran los dolientes que venían a visitar a sus finados. Como el viaje era largo (sobre todo porque era con tracción a sangre), muchos venían el primero de noviembre y se quedaban a pasar los dos días, acampando frente al cementerio. Tan largos eran los viajes, que los sulkis venían con dos caballos, el varero y el ladero o cinchón.

La primera razón de tal viaje era rezar frente a la tumba de los finados de la familia. Esa era la etapa del recogimiento. La segunda razón, que luego pasaba a ser la realmente importante, era el encuentro de las familias que se habían desparramado.

Para facilitar ese encuentro, frente mismo al cementerio y en una carpa hecha con lonas, se instalaba una cantina, regenteada por quien ganara la licitación que, semanas antes, había hecho el municipio: se adjudicaba al mejor postor el derecho a explotar dicha cantina. Recuerdo que un año estuvo a cargo de la cantina el Sindicato Obrero, que en 1960 les fue adjudicada a los hermanos Dovizo…

En esa cantina se vendía todo lo necesario para pasar uno o los dos días: pasteles, tortas, asado, vino, cerveza y hasta gaseosas. Por la noche, muy tarde y después del asado, se formaban ruedas de parientes y amigos para conversar sobre lo que fue y lo que es, y hasta se podía escuchar alguna guitarra. Este grupo de aguantadores solía amanecer entre mates, tragos, leyendas y algunas canciones.

Los chicos y muchachones de la época (por nombrar algunos: Juan Brunelli, Carlos Magallanes, Carlos Fernández, yo mismo) teníamos la changa de cuidar sulkis y caballos a cambio de una propina. Cada uno de nosotros tenía asignado un sector y, para que el dueño no se fuera sin dejar el pago, en nuestras manos quedaba el látigo, herramienta sin la cual no funcionaba el vehículo.

En esos días, sabíamos ganar entre 10 y 12 pesos juntando esas monedas. Para saber cuánta plata era eso, informo que el kilo de pan valía 40 centavos.

Los encuentros largos y las propinas generosas eran posibles porque, en esos tiempos y por razones de distancias y trabajos, la gente solo se juntaba esos dos únicos días en el año. Y formaba un mundo propio frente al camposanto.

En ese mundo tan especial, algunos mozos y algunas mozas aprovechaban para iniciar un romance, lo que aumentaba el pintoresquismo del paisaje.

Hoy todo eso es pasado, tal vez parte de un folklore remoto y olvidado. Tanto el día de los santos como el día de los muertos dejaron de ser feriados, y las gentes y las familias tal vez encontraron otras maneras de reunirse.

El Tato Rogna me apunta, y su hermano escribe, que otra forma de encuentro familiar vinculada con el culto a los muertos eran los funerales.

Se hacían al cumplirse un aniversario del fallecimiento de algún familiar, y la iglesia era adornada especialmente para la ocasión. Puede decirse que, en la década de 1950 y hasta mediados de los años 60, la iglesia entera se vestía de negro. Frente al altar mayor se ponía el catafalco, una estructura liviana de madera que, cubierta por tela negra con una cruz blanca muy grande, simulaba un ataúd. A su alrededor, se colocaban velas sobre unos taburetes negros. En la cabecera, una cruz bien grande. Eso puede decirse que era el centro de una escenografía para el espanto. Pero no era todo: muy alto, desde el centro del crucero central, se colgaban cuatro franjas de tela negra de un metro de ancho que, haciendo panza, se les ataban las puntas arriba de las falsas columnas que rodean al amplio espacio central. Y hay más: cada una de las falsas columnas que sobresalen de las paredes laterales, era cubierta por una franja de tela negra con una cruz blanca y borlas del mismo color. Sobre el comulgatorio se colgaba una especie de arco de fútbol hecho también de tela negra. En la franja superior se ponían letras formando el nombre del difunto. Todos esos “efectos especiales” hacían saltar las lágrimas del más pintado.

Pero después de la misa y del llanto, venía el encuentro familiar, un asado entre parientes que tal vez hacía desde el otro funeral que no se veían.

Y, por un día, el finado revivía en los recuerdos y cada uno repasaba su propia vida.

Copié la nota «Fiesta en el cementerio» porque puede ser de interés para la gente de Antropología. Cuenta historias de acá, de la provincia de Córdoba, de hace apenas medio siglo. El autor es Máximo Cataldo, el corrector yo mismo y una importante fuente fue mi hermano Miguel Angel Rogna. Hicimos el libro pensando en 2028, cuando Adelia María cumpla 100 años.